三浦哲哉(映画批評・研究/青山学院大学教授)

ジャンヌ・ダルク裁判 | 1962

『ジャンヌ・ダルク裁判』は、カメラマンのレオンス=アンリ・ビュレルとブレッソンが組んで作った最後の映画である。

1892年に生まれ、黎明時代からフランス映画を支えてきたこの高名なカメラマンは本作の撮影時、年齢を理由に仕事を減らしつつあった。しかし、ビュレルの後年のインタビュー記事によると、『田舎司祭の日記』(1953)以来のコンビが解消された直接の理由は、撮影方針の対立による仲違いだという。それは深刻なもので、撮影終盤になると、二人はもはや直接言葉を交わすことすらなくなったそうだ。一体どうしてそんなことが起きたのか。『ジャンヌ・ダルク裁判』という作品の本質とも、このことはふかく関わっているはずである。

ビュレルの言を引こう。決裂の理由はなんだったのか。監督は「見せようとしなかった」のだという。「ブレッソンと長年組んでいる美術監督のピエール・シャルボニエは、ムードンの街でロケーション・ハンティングしてすばらしい舞台を見つけてきた。(…)教会の巨大なアーチ天井はとても陰影ゆたかで、中世の舞台背景としてまさにうってつけだった。(…)やがて撮影が始まった。そしてブレッソンはこの背景をまったく使わなかったのだ。(…)「ロベール、一体どうして、この巨大な空間の雰囲気を撮らせてくれないんだい」。「うん、私が簡素さを好むことはあなたも知っているでしょう。目を散漫にするものは要らないんです」。これが最初の意見の不一致だ。意見が合わなかった点を、ビュレルはぜんぶで三つ挙げている。二つ目は、登場人物を一人ずつ切り離して撮り、同一フレームに二人以上を入れないというブレッソンの指示に関して。三つ目は、ジャンヌが顔を上げてカメラの方にその美しいまなざしを向けるべきまさにその瞬間、逆にブレッソンが目を下げさせた、ということなのだという。老ビュレルは語気を強める。「この女優のまなざしを撮らせなかったことを、私は絶対に許さない。彼女の恍惚の表情を捉えて、観客の記憶に刻むことさえできたはずなのに」。

つぎにブレッソンの言い分を聞いてみよう。公開当時のインタビューのなかで彼はずばりこう言っている。「シネマトグラフは、見せないことによって強さを増す芸術です。光と影の表現ですが、影こそが大事なのです」。

なぜ登場人物を別々に撮るのかについては。「私にとって問題なのは、俳優に演技をさせてそれを撮るということではなくて、存在や事物のただなかから、現実の断片を掴みだし、つぎにそれを相互に切り離したうえで、べつの秩序と依存関係のなかに置き直すことです。(…)モンタージュ=編集のとき映画は生まれます」。

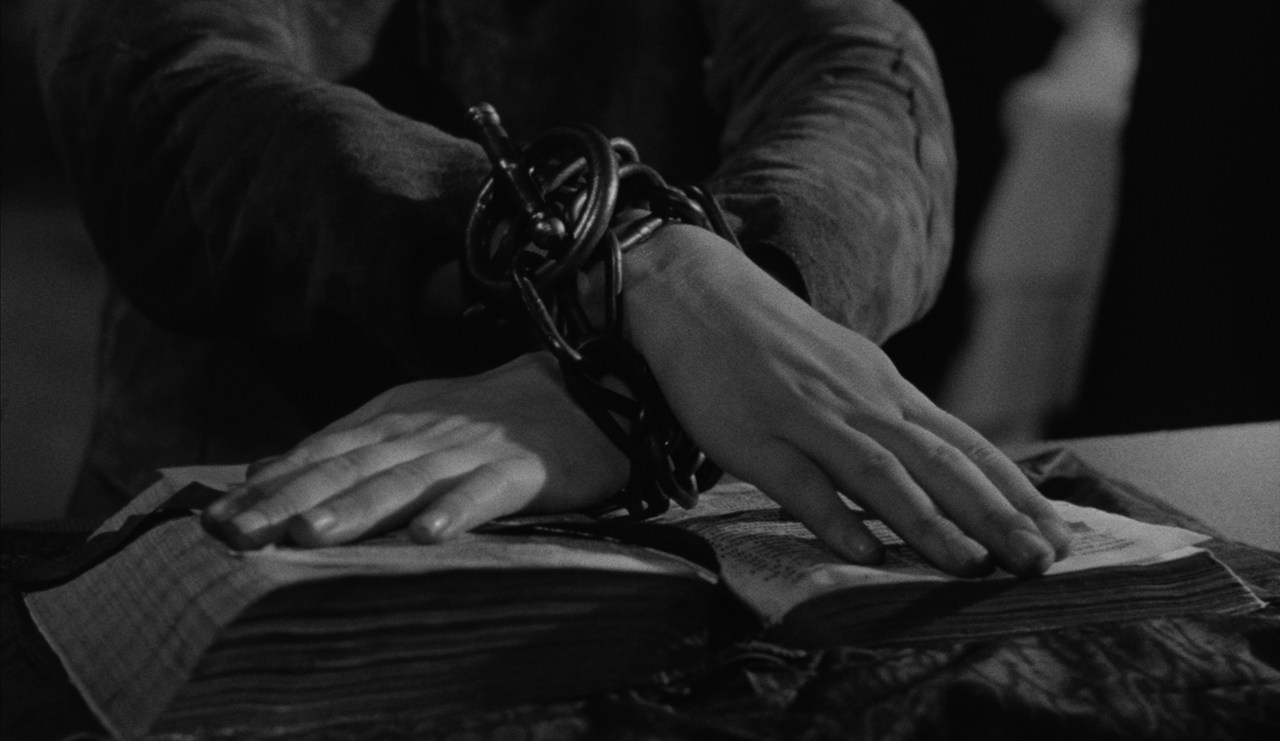

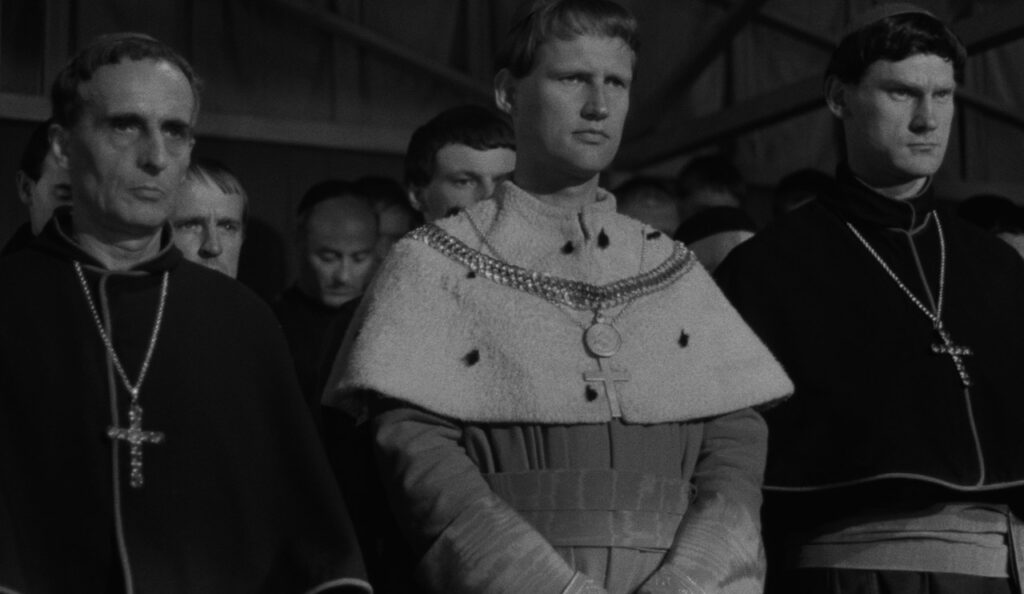

ブレッソンはキャリアを通してじょじょに推し進めてきたこの「断片化」の方法を、『ジャンヌ・ダルク裁判』でこれ以上ないというところまで至らせた。空間の雰囲気全体を示すロングショットは一切なく、一見してそっけない映像の断片がすばやいリズムでつなぎあわされてゆき、つなぎあわされるにしたがって、スクリーンのジャンヌ・ダルクにそのつど生が与えられる。

それにしても、ほかのジャンヌ・ダルク映画とのちがいは著しい。馬に乗って戦場を駆け巡る救国の美少女、というような姿と、ブレッソンのジャンヌはまさに対極である。視覚的なスペクタクルの力で観客の目を楽しませることとは正反対の道が選ばれているということだが、では、スペクタクル化でないとしたら、ブレッソンが狙いを定めたものは何だったのか。言葉であり、声である。ブレッソンはインタビューのなかで、この本作を構想するうえでの出発点となったのが、ジャンヌの言葉の書き写された裁判台帳であると強調する。

「審問に答えることで、ジャンヌは筆を用いずに文学作品を作りました。純粋な傑作を書いたのです。この本が、彼女の私たちに残した唯一の肖像画です」。ブレッソンはこの台帳を自分の手で整え、審問官の問いとジャンヌの答えが火花を散らす、そのコール&レスポンスの呼吸から、彼女の類まれな知性、高貴さを浮かび上がらせようと試みたのだ。

だがそれだけではない。本作の宗教性はここに関わるのだが、ブレッソンは、ジャンヌの声が示す「知性」が、彼女を導く「見えない存在」の証であると言っている。ジャンヌ・ダルクという人物の重要さはこの点にこそある。ジャンヌは霊媒であり、何か知らない外部の力を受け入れることで高貴に輝く、そのような存在として構想されているのだ。

信者でないものには理解しがたいところだが、こう言い直せばいいだろうか。ジャンヌのジャンヌたるゆえんは、自分をいわば「空の器」とすることで、自分の内部にはなかったべつの言葉を受け入れることのできた点にある。「神」と考えるのがむずかしいならば、さしあたり「無意識」としてもよいかもしれない。ともあれ彼女は、自分の意識の「外」からの作用を受けいれ、そのことで卓越した話し手になる。

このように考えたとき、じつはジャンヌ・ダルクこそがブレッソンの映画づくりの理念を最も純粋に体現する存在であることに気づかされる。どういうことか。

ブレッソンの映画には演技が存在しない。彼はある時期から職業俳優を使うことを一切やめ、演技経験のない素人たちを起用した。

ブレッソンは俳優ではなく「モデル」と呼ぶ。入念な訓練の結果「モデル」たちは、何も意図せず、何も思考せずに動き、話すことができるようになるのだそうだ。彼の作品の登場人物の、一見して夢遊病者のような調子は、この特殊な方法の帰結である。この準備作業は、いちど「空っぽ」になったモデルたちが、スクリーンのうえで、なにか外からの作用を受けいれ、生を取り戻すためにこそなされた。

「モデルとは── 外部から内部へと向かう運動。(俳優──内部から外部へと向かう運動)

重要なのは彼らが私に見せるものではなく、彼らが私に隠しているもの、そして特に、自分の内にあるとは彼ら自身思ってもいないものである」(『シネマトグラフ覚書』)。

自身の「内面」を捨てたとき、モデルたちは、自分のうちにあるとは思ってもみなかった秘められた思考、秘められたエモーションをその身に宿すことができる。あらゆる「モデル」はジャンヌ・ダルク的存在なのだ。

したがって、ジャンヌを職業俳優の(とりわけアクターズ・スタジオ流に、内部のエモーションを外部に発散させるたぐいの)演技によってスペクタクル化することは不可能なのである。なぜなら、ある種の敬虔な身体を獲得し、我欲を捨てたときにはじめて、自意識を超えた何かが身体に宿されるということが起こるからだ。キリスト教的に言うならば「受肉」である。

ジャンヌを演じたフロランス・ドゥレは一切の自己表現を禁じられた。だがそのことによって、かつてジャンヌによって話され台帳に書き込まれた言葉を、自分の身体に受け入れることができた。ブレッソンの方法なくしてはありえない映画的奇蹟がこうして可能になった。「ジャンヌの受難はキリストの受難の反復である」ともブレッソンは述べている。自己放棄が完遂する磔刑の瞬間、キリストの身ぶりがジャンヌをとおして反復される。

ビュレルとブレッソンの意見の対立に戻ろう。その理由はいまやあきらかである。ビュレルは無神論者だったそうだが、彼が傾注したのは「見えるもの」である。ブレッソンは「見えるもの」に最大限の注意を払いつつも(彼は画家であり、その画面はつねに繊細な官能美に充たされている)、しかし真の目的は、そこにかすかに宿される「見えないもの」を感知させることにあった。

参考文献

Rui Nogueira, “Burel and Bresson,” Robert Bresson, Toronto : Cinematheque Ontario, 1998.

Robert Bresson, Bresson par Bresson : Entretiens(1943-1983), Paris : Flammarion, 2013.

ロベール・ブレッソン/松浦寿輝訳『シネマトグラフ覚書』筑摩書房、1987年。

©1962 PRODUCTIONS AGNES DELAHAIE