三浦哲哉(映画批評・研究/青山学院大学教授)

スリ | 1959

『スリ』は1959年に発表されたロベール・ブレッソンの長篇第5作である。

個人的な思い出を語らせていただくと、私は1990年代の後半、この作品と、レンタルビデオ店のVHSで初めて出会った。素っ気ないタイトル、地味なパッケージなので、高名な監督らしいことは知りつつもずっとスルーしていたのだが、あるときふと思い立って棚から抜き取り、借りて見た。これを運命と言うのだろうか。あまりの面白さに息を呑み、汗が出た。私がいま映画研究を続けているのは間違いなくブレッソンがいたからだ。

もちろん私は「多くの中の一人」に過ぎず、ブレッソンの作品がきっかけで映画の道を歩んだ、という話はまったく珍しくない。ほぼ全作品がソフト化されている昨今、映画祭で受賞した新人監督が、影響を受けた存在としてブレッソンの名を挙げるのはごく見慣れた風景にさえなった。

しばしば難解でとっつきにくいと言われるブレッソン作品の中にあって、『スリ』はおそらく最も人気の高いものの一つだろう。本作と『抵抗』(56)は興行としてもかなりの成功を収めたそうで、公開時のパリでは映画館の前に長蛇の列ができたのだという。

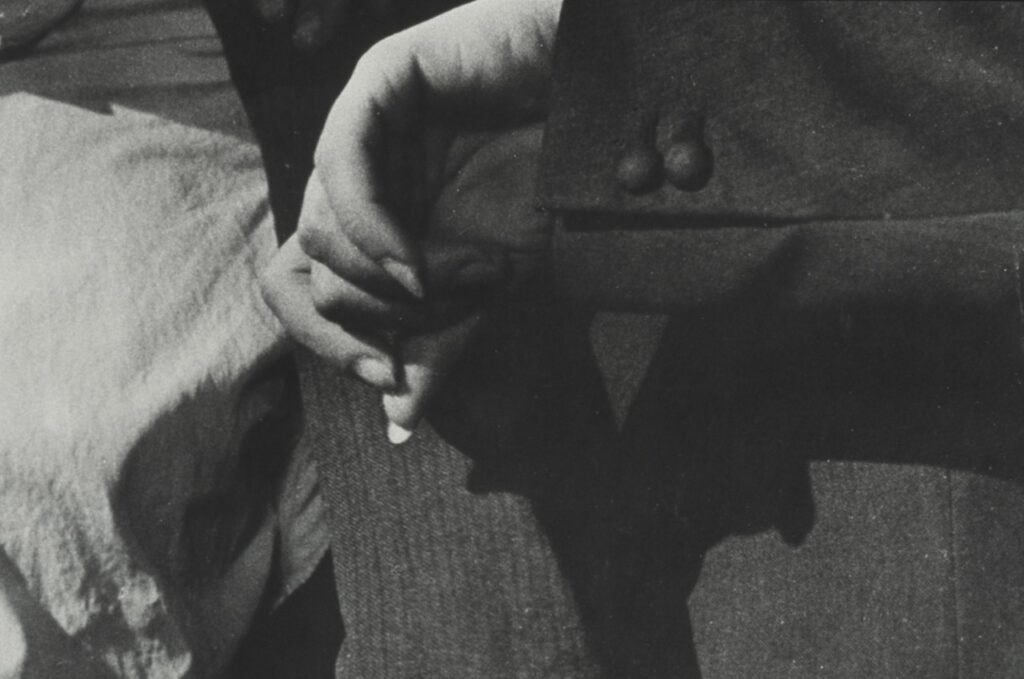

『スリ』の冒頭には「本作は刑事物ではない」という監督自身の注意書きが示されており、実際、警察と犯罪者の繰り広げる、私たちがよく見知ったドラマの定形がなぞられることはほとんどない。胸躍る劇伴音楽もない。この作品を撮る時点で、ブレッソンは職業俳優を使うことをやめており、わかりやすい感情表現のたぐいはほとんど排除されている。にもかかわらず、スリという犯罪行為を一糸乱れぬ緊密な画面の連鎖によって描く本作は、まさにサスペンスフルというほかのない、第一級の娯楽映画となった。それを可能にしたのは「手」であった。

ブレッソンは本作を「手」のドラマとして着想したのだと述べている。「前作の『抵抗』が、私を「手」の主題へと導いてくれた。手の驚くべき能力、知性に」。手だけをクロースアップで抜き取るショットは第1作『罪の天使たち』からブレッソンの好みでありつづけていたが、脱獄工作中の手のしなやかで俊敏な動きを捉えた『抵抗』の延長線上で、『スリ』はさらに全面的な「手」の映画となる。

映画の中心を占めるスリの場面はまさに「手」の驚くべき動きによって構成されているが、これらは一体どのようにして可能になったのだろうか。表面的な芝居としてではなく、本職たちがするような真実の動きこそを撮りたいと願ったブレッソンは、その技について書かれた本にまずあたり(だが、数も少ないうえに重要なテクニックはほとんど載っていなかった)、警察からも多くを教わったが、決定的だったのは、才能豊かなマジシャンであるカッサジとの出会いであった。彼を「技術顧問」に迎えたことで、スリの驚くべき動作を具体的に演出することができたのだとブレッソンは言う。

スリの技ならなんでも良いというわけではなかった。「あらゆる技の中で最も巧みなものだけを使った。マルシェに買い物に来た女性のカバンからこそこそ財布を取るようなのは問題外で、私が撮ったのは、本人が見ている前で気づかれずにその財布や腕時計を奪うという離れ業だった」。カッサジは、主人公のミシェルにその技を手ほどきする先輩スリの役柄で出演し、その印象的な姿を披露している。ブレッソン好みのミステリアスな存在感である。

本作は、キャリアの中で、もっとも順調に制作が進んだ作品のひとつだとブレッソンは述べている。この題材が決まってから「約3ヶ月で台本を書き、1ヶ月半で配役が決まり、11週間で撮影し終えた」。当時のプレス資料によれば、1959年の6月22日から9月12日までが撮影の全期間であり、公開日は同じ年の12月16日であった。

既存の文学作品からの翻案の多いブレッソンであるが、本作はオリジナル・シナリオである。しかし、ドストエフスキーの『罪と罰』からの影響関係について指摘されたとき、ブレッソンは、現代人である以上、彼が提起したさまざまな問題とは無縁でありえないと述べて、その深い影響を認めている。何が善く何が悪いかを規定する一般的な道徳観念そのものを疑い、あえてなされる犯罪行為によってそこからの超越をはかろうとするニヒルな若い男性の主人公を、そのかたわらで見守っていた女性が許すという筋立ては、まさにドストエフスキーを彷彿とさせるものだ。罪と罰。孤独と和解。傲慢と自己放棄。絶望と恩寵。これら主題は、遺作『ラルジャン』でも回帰することになるだろう。

だが、再び強調しておくならば、ブレッソンの映画作家としての独創性は、これら主題を「手」の活劇として造形した点にあった。主人公のミシェルの若さ、孤独、傲慢、情熱のすべてを、ブレッソンはスリの場面の手の運動に結晶化させる。スリは言うまでもなく秘密の行動である。もし完璧に成立するならば、スリが誰になされたかをこの世界で知るのは彼以外にいない。白昼堂々と、彼は世界にいながらにして世界からいなくなる。スリは、この「愚かしい」世界から「超越」することそのものを意味する。カメラもまたその間、完璧に気配を消して、誰も見ていないミシェルの手が他人の財布や腕時計に触れるのを見守るのである。

ブレッソンが、自分の映画を見世物=スペクタクルから可能なかぎり遠ざけようとしたのは、このような秘密行動への好みも理由であるだろう。見られるためになされるのではない、それどころか、見られてはならない行為を、それでも見せるのがブレッソン映画である。誰も見ていないはずの「手」の動きこそが、このアンチ・スペクタクルの結節点となるのだ。何重にも入り組んだ「目」と「手」のこの構成が、誰も抗うことのできない極上の緊張をもたらす。

『スリ』の出演者たちに関しては、いわゆる「あのひとはいま」風のドキュメンタリーが作られている(バベット・マンゴルテ『スリ』のモデルたち』2003年)。ブレッソンの演出がどのようなものであったかが証言され、また、彼らが撮影後にどのような人生を送ったのかが語られて興味深いので最後に少し紹介したい。

ジャンヌを演じたマリカ・グリーンは、ブレッソンが演技の指導において、心理の説明を一切しなかったと述べる。動作や声の速度とタイミングに関するきわめて具体的な指示があるだけで、あとは全てを委ねることが要求された。当時16歳だったグリーンはブレッソンの指示通りに振る舞うこの作業に魅了された。「彼に恋をしていた」と、40年後の彼女は顔を輝かせて言う。

ブレッソンとヒロイン役とのきわめて親密だった関係については、アンヌ・ヴィアゼムスキーが一篇の美しい虚構として、『バルタザールどこへ行く』(66)における自分の場合を詳細に語っているが(『少女』國分俊宏訳、白水社、2010年)、グリーンとの間にも似た関係が生きられていただろうことは想像にかたくない。グリーンは、ブレッソン作品のほかのヒロインたちに「嫉妬」のような感情を覚えるとも述べている。「嫉妬……と言ったら語弊があるかもしれないけれど、ブレッソンの出演者には、彼と自分だけの間に「秘密の庭」があって、それを守りたいと思うものなのかもしれない」。ちなみにグリーンは、その後、女優になった。

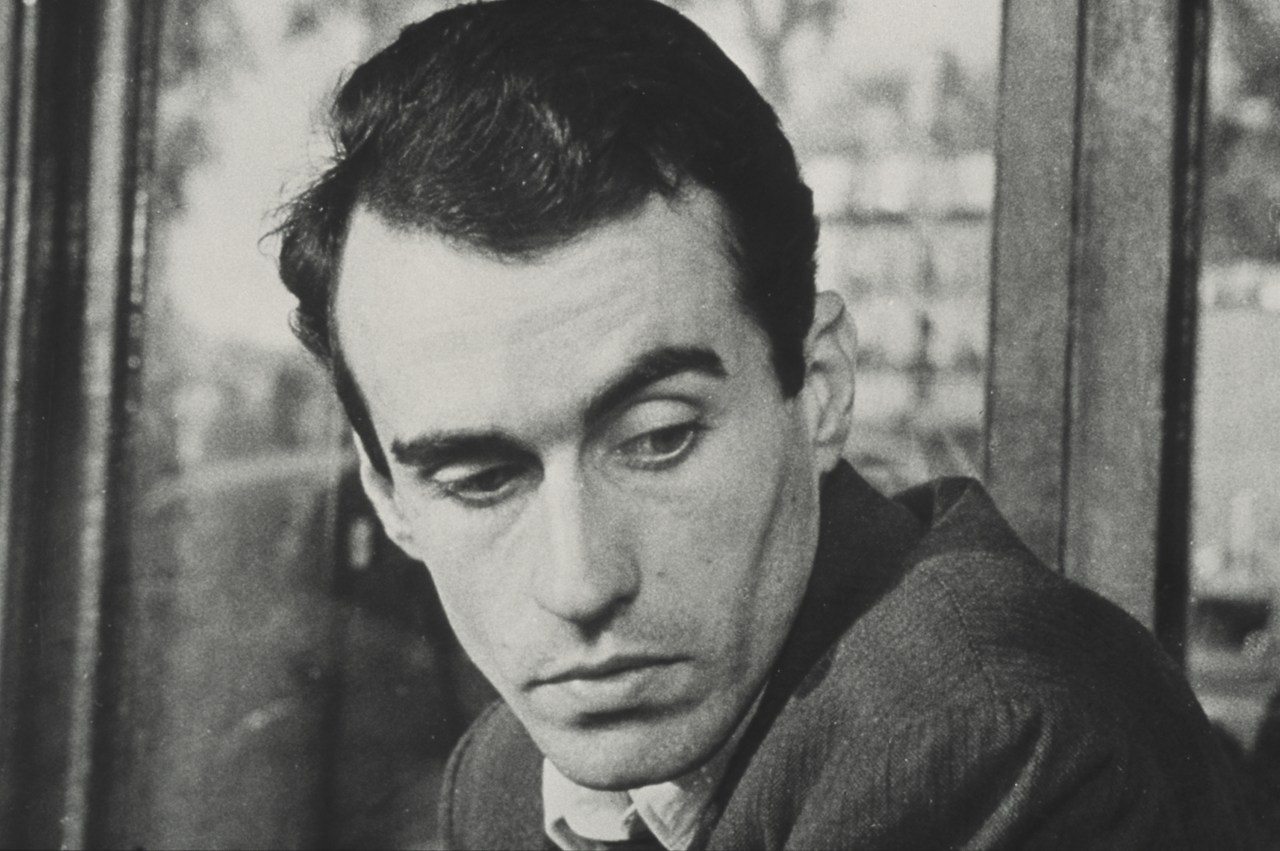

主人公のミシェルとして出演したマルタン・ラサールもその後、プロの俳優になった。『スリ』公開直後にニューヨークへ渡り、驚くべきことに、リー・ストラスバーグのアクターズ・スタジオで4年間演技の勉強をしたのだという。ブレッソンの対極というべき演出家である。俳優業をやめた後、ラサールはメキシコに居を構えて画家になった。彼はこのインタビューの中で何度も、『スリ』でミシェルになった経験がいかに決定的だったかを強調する。文字通り疲れ切り、その「影響から解放されるのに10年、いや15年はかかった」と彼は述懐する。だが、ただちにこう訂正していたことも印象的だった。「解放……されたわけではない。やっぱりブレッソンはいまもここにいる」。こう述べ、彼は自分の胸を指差すのだった。

参考文献:

Robert Bresson, Bresson par Bresson : Entretiens(1943-1983), Flammarion, 2013.

Babette Mangolte,The Models of “Pickpocket”, 2003.

© 1959 AGNES DELAHAIE PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIE